Claudio Signorile: «Vi racconto perché gli ostaggi americani in Iran non furono liberati subito»

L’ex ministro socialista Signorile ricorda il 1980: ero in missione per il caso degli ostaggi Usa in Iran. Mi svegliarono alle 4 di mattina cinque uomini armati e mi portarono nel bunker del capo dell’Olp

Quindi lei il 12 maggio del 1980 volò a Beirut per salvare il presidente americano?

«Era un momento difficile per Jimmy Carter. A novembre gli Stati Uniti sarebbero andati al voto e lui rischiava di non essere rieletto. Il suo punto debole era la vicenda dei 52 cittadini statunitensi, da sei mesi ostaggi dell’ayatollah Khomeini in Iran».

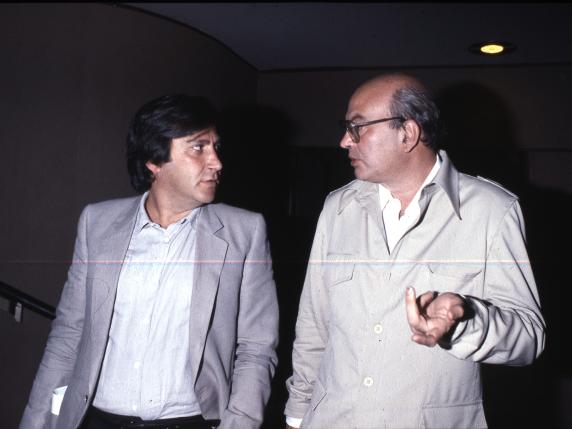

Sembra un film, invece è una storia mai raccontata da Claudio Signorile, che allora era vicesegretario del Partito socialista italiano e che quel giorno aveva il compito di «avviare una trattativa per la liberazione dei prigionieri americani». Una missione impossibile di cui «la Casa Bianca era a conoscenza e che di fatto aveva autorizzato».

La vicenda degli ostaggi teneva il mondo con il fiato sospeso, perché dopo l’avvento del regime islamico a Teheran gli «studenti della rivoluzione» avevano invaso l’ambasciata statunitense, sequestrando i funzionari. Per ottenerne il rilascio «Carter aveva bisogno di un successo negoziale». Signorile lo ripete: «Negoziale». Il tentativo militare, infatti, era fallito due settimane prima: le forze speciali americane incaricate di un blitz in territorio ostile non erano riuscite a portare a termine l’operazione. «Ma noi avevamo un’altra carta da giocare».

Noi chi?

«Noi del Psi, che avevamo un solido legame con Yasser Arafat e sapevamo che il leader dell’Olp, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, aveva un rapporto molto forte con Khomeini. In più l’Italia era presidente di turno della Comunità europea e al vertice di Venezia per la prima volta avanzava l’idea dei “due popoli, due Stati”. Insomma, un’opportunità c’era. Perciò chiamai un omino negli Stati Uniti».

E chi era questo «omino»: una spia?

«Il nome ovviamente non lo rivelo. Posso dire che era un mio amico professore, con cui avevo avuto rapporti accademici e che era diventato membro del National security council americano. E si sa che l’Nsc è il punto di snodo tra il presidente e la “parte ufficiale” della Cia».

Perché «ufficiale»?

«Perché c’è anche l’altra parte della Cia».

Sempre a che fare con le spie, lei...

«Allora facevo le cose che Bettino Craxi non poteva fare. Ero andato negli Stati Uniti nell’autunno del 1977, un anno dopo l’elezione di Carter. Il mio amico mi portò anche al Pentagono, e al termine della visita il direttore disse sorridendo: “Ora dovremo disinfestare gli uffici perché lei è il primo socialista che mette piede qui”».

A quanto pare ci mise piede stabilmente.

(Pausa) «Il problema era aiutare Carter senza coinvolgerlo, perché gli Stati Uniti non potevano avere alcun rapporto con l’Olp, che era considerata un’organizzazione terroristica. Ma una soluzione c’era e Washington mi chiese di verificarla. Così incontrai il portavoce dell’Olp in Italia Nemer Hammad e gli spiegai che, mentre l’Europa lavorava a una soluzione del problema palestinese, si poteva affrontare la questione degli ostaggi a Teheran».

Offrì uno scambio politico, quindi: e quale era?

«Dissi ad Hammad: “Khomeini potrebbe affidare anche solo una parte degli ostaggi ad Arafat, poi lui li consegnerebbe all’Italia e noi li daremmo agli Stati Uniti. Ritieni che Yasser possa farsi mediatore? Se così fosse, andrei a Beirut a parlargliene”. Giorni dopo ebbi una risposta positiva e il 12 maggio partii».

Senza avvertire nessuno?

«Ovviamente lo comunicai a Craxi, al presidente del Consiglio Francesco Cossiga e al ministro degli Esteri Giulio Andreotti. Poi informai l’Nsc e per ultimo l’ambasciatore americano in Italia Richard Gardner. Dovetti farlo anche per avere una riserva di ufficialità».

Ma in Libano non andò in visita ufficiale...

«Non ci fu traccia nemmeno del mio arrivo. Una volta atterrato a Beirut, non passai dal controllo passaporti ma da un gate gestito dai palestinesi. Stavamo camminando sul filo. Perché di Yasser avevo fiducia, ma un’altra parte dell’Olp diffidava dell’Occidente. Mi venne a prendere il capo dei servizi di sicurezza di Arafat, mi trasferì in un hotel e mi avvisò: “Non diamo mai orari per gli appuntamenti. Verremo a prenderla”».

E quando accadde?

«Alle quattro di notte sentii bussare alla porta della camera. Cinque uomini armati mi chiesero di seguirli. Ci muovemmo a piedi, imboccammo un vicolo, entrammo in un edificio e ci indirizzammo verso un sottoscala dal quale si accedeva a una cantina. Iniziammo un percorso da cantina a cantina, collegate tra loro da tunnel. Capii che stavamo attraversando sotterraneamente la città, con un dedalo di incroci. Voleva dire che c’erano percorsi diversi».

Non chiese dove la stavano portando?

«No».

Fu bendato?

«Fui bendato nel deserto del Sahara quando andai a incontrare segretamente quelli del Fronte Polisario».

Un altro movimento rivoluzionario: lo vede che sta sempre in mezzo alle spie?

«Erano rapporti politici. Comunque, a Beirut non mi bendarono: fu il loro atto di fiducia. Il mio fu quello di non chiedere nulla».

Quanto durò il percorso?

«Mezz’ora, forse più. Finché arrivammo in quello che immagino fosse il luogo transitorio di lavoro di Arafat, che mi accolse con affetto. La stanza era priva di finestre e senza aria condizionata. Alle pareti erano appesi dei tappeti. Per sedie i loro sofà».

Un bunker.

«Ma il mondo nel quale si viveva allora era questo. E il loro era un mondo di rivoluzionari: temevano di venire centrati dai missili israeliani. Perciò non rimasi sorpreso, piuttosto mi concentrai su quel che dovevo dirgli: dovevo far capire che il progetto era serio perché il governo italiano era impegnato e gli Stati Uniti erano solo informati. Glielo ripetei: “Informati, Yasser. Non coinvolti”. Era quello che lui voleva sentire. Fu attento a ogni parola, d’altronde si era esposto in prima persona. Gli spiegai la sequenza degli eventi, il passaggio degli ostaggi...».

Sì, ma gli ostaggi li teneva Khomeini.

«Quando Arafat iniziò a parlare dell’ayatollah, lo fece come se si trattasse di un suo interlocutore costante. Come se ci fosse consuetudine tra loro. Ed ebbi l’impressione che avessero già affrontato l’argomento. Finché mi disse: “Proviamoci”. Si alzò e si appartò al telefono. A quel punto Hammad, che mi aveva accompagnato da Roma a Beirut, mi sussurrò all’orecchio: “Sta parlando con Khomeini”».

E lei?

«Provai un’emozione fortissima. Quando tornò, Arafat si limitò ad accomiatarmi con un sorriso. Ore dopo, ripartendo per l’Italia, Hammad mi informò che il contatto era stato “avviato”. Appena a Roma, avvisai i miei interlocutori. C’era un clima di fiducia. Ma due giorni dopo ricevetti una strana telefonata da Washington».

Era l’«omino»?

«Sì. Mi spiegò che nell’establishment era scoppiato il putiferio. Sapevamo che avremmo incontrato degli ostacoli: una parte della Cia aveva come finalità la sconfitta elettorale di Carter».

Un pezzo della Cia giocava contro il presidente degli Stati Uniti?

«Non so se è chiaro: si stava giocando la sfida su chi avrebbe governato il mondo. Il mio amico mi disse testualmente: “Rallenta perché ci sono forti reazioni”. In pratica, se l’operazione fosse proseguita sarebbe stata divulgata la notizia che Carter stava trattando con i terroristi. Mi salì l’angoscia. Avevo toccato con mano un atteggiamento disponibile da parte araba e il problema nasceva nel mondo americano. L’operazione quindi si fermò. Pensando a ritroso, mi convinsi che qualcosa dovesse essere accaduto nell’ambasciata a Roma. Che qualcuno avesse parlato…».

Gli ostaggi vennero liberati solo il 20 gennaio del 1981, esattamente alla fine del discorso di insediamento pronunciato dal nuovo presidente americano: Ronald Reagan.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma". Arriva ogni giorno nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.