di Carlo Prosperi, 16 giugno 2023

Sono infastidito, se non nauseato, da tutto il can can mediatico seguito alla dipartita di Silvio Berlusconi, all’insegna ora del “servo encomio” ora del “codardo oltraggio”. Con rare eccezioni. Tutto eccessivo. Resto del parere che il personaggio, per cui non ho mai nutrito particolare simpatia, resti nel bene e nel male il simbolo dell’imprenditore ganassa, spaccone ed esibizionista, geniale ma incurante spesso delle leggi e della morale, dotato di un ego straripante, talora ipertrofico, in grado di sedurre, blandire, corrompere. Da perfetto imbonitore, da istrione di razza, all’italiana. Non è un caso che abbia contribuito a rafforzare agli occhi degli osservatori stranieri i più classici e triti stereotipi dell’italiano: gli stessi da lui interpretati per conquistare il consenso, l’ammirazione e l’approvazione della gente comune, in particolare dell’italiano medio e di quanti, con le sue televisioni, ha trasformato da spettatori in consumatori. A beneficio soprattutto delle piccole e medie aziende, dei pubblicitari.

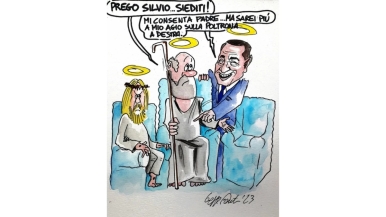

Invece di preoccuparsi di elevare il livello morale e culturale dei suoi compatrioti, ne ha solleticato i bassi appetiti, le voglie insane, il mal costume, a scapito del buon gusto, della serietà, dell’impegno coscienzioso, della buona creanza. Finendo paradossalmente per prestare il fianco alla satira più scomposta e ridanciana, diciamo pure volgare, fino a divenire lui stesso il bersaglio privilegiato di comici e vignettisti senz’arte né parte che, grazie a lui, dall’oggi al domani hanno trovato modo non solo di campare, bensì di prosperare. Magari dileggiandolo, calunniandolo, nutrendosi di quella stessa volgarità cui aveva dato la stura, ovvero la possibilità di esprimersi, di salire alla ribalta, di trionfare. Alla faccia dell’arte vera, della vera cultura. Sì, perché lo spettacolo, spesso peraltro di modesta qualità, ha finito per surclassare la cultura, la riflessione pacata ha ceduto il posto al dibattito estemporaneo, il confronto civile e ponderato all’alterco e alla rissa tra sedicenti esperti, quando non alla chiacchiera, al pettegolezzo, al lazzo e al frizzo, all’insulto, alle scurrilità, a chi la dice più grossa. L’intrattenimento da bar, da salotto, da baraccone o da night-club ha tolto spazio all’educazione, ha distolto dall’approfondimento, dall’esame accurato delle questioni problematiche.

Invece di preoccuparsi di elevare il livello morale e culturale dei suoi compatrioti, ne ha solleticato i bassi appetiti, le voglie insane, il mal costume, a scapito del buon gusto, della serietà, dell’impegno coscienzioso, della buona creanza. Finendo paradossalmente per prestare il fianco alla satira più scomposta e ridanciana, diciamo pure volgare, fino a divenire lui stesso il bersaglio privilegiato di comici e vignettisti senz’arte né parte che, grazie a lui, dall’oggi al domani hanno trovato modo non solo di campare, bensì di prosperare. Magari dileggiandolo, calunniandolo, nutrendosi di quella stessa volgarità cui aveva dato la stura, ovvero la possibilità di esprimersi, di salire alla ribalta, di trionfare. Alla faccia dell’arte vera, della vera cultura. Sì, perché lo spettacolo, spesso peraltro di modesta qualità, ha finito per surclassare la cultura, la riflessione pacata ha ceduto il posto al dibattito estemporaneo, il confronto civile e ponderato all’alterco e alla rissa tra sedicenti esperti, quando non alla chiacchiera, al pettegolezzo, al lazzo e al frizzo, all’insulto, alle scurrilità, a chi la dice più grossa. L’intrattenimento da bar, da salotto, da baraccone o da night-club ha tolto spazio all’educazione, ha distolto dall’approfondimento, dall’esame accurato delle questioni problematiche.

È così mancata ogni stimolazione del pensiero critico ben vagliato e ponderato. Si è data l’impressione che l’opinione dello sprovveduto fosse equiparabile a quella dello studioso. Che l’arguzia, la battuta di spirito e finanche l’improntitudine valessero più del ritegno e del contegno, più dell’argomentazione rigorosa. Con riflessi devastanti sull’editoria, dove libelli e pamphlets hanno preso il posto dei grandi saggi, dove la brevitas e la levitas hanno scalzato la gravitas, e la superficialità è ormai sinonimo di brillantezza. Le stalle di Augia da allora hanno infestato e ammorbato l’aria del nostro Paese. Nani e ballerine, strimpellatori e cantanti da strapazzo, mimi e giullari, hanno così finito per diventare maîtres à penser. La sbracatura, il chiasso, la trivialità più becera sono assurti a costume, a moderni e quotidiani panem et c ircenses. Oppio per istupidire le masse.

È così mancata ogni stimolazione del pensiero critico ben vagliato e ponderato. Si è data l’impressione che l’opinione dello sprovveduto fosse equiparabile a quella dello studioso. Che l’arguzia, la battuta di spirito e finanche l’improntitudine valessero più del ritegno e del contegno, più dell’argomentazione rigorosa. Con riflessi devastanti sull’editoria, dove libelli e pamphlets hanno preso il posto dei grandi saggi, dove la brevitas e la levitas hanno scalzato la gravitas, e la superficialità è ormai sinonimo di brillantezza. Le stalle di Augia da allora hanno infestato e ammorbato l’aria del nostro Paese. Nani e ballerine, strimpellatori e cantanti da strapazzo, mimi e giullari, hanno così finito per diventare maîtres à penser. La sbracatura, il chiasso, la trivialità più becera sono assurti a costume, a moderni e quotidiani panem et c ircenses. Oppio per istupidire le masse.

È probabile che questa metamorfosi in peggio dell’Italia, da altri scambiata per modernizzazione, sarebbe comunque avvenuta: lui l’avrebbe solo intuita e anticipata. Non anche affrettata? Come si fa a dire: “Non ha cambiato la società con la televisione commerciale. Ha capito che il costume era cambiato e ha offerto un modo di fare televisione nuovo, eppure al passo coi tempi”? Poi è vero e non sorprende che il suo operato, soprattutto politico, non vada a genio “ai sinistri, per cui l’umanità non può essere come è. Dev’essere com’è giusto che sia, cioè come dicono loro. Le devianze, se ricorrono, sono per forza riconducibili a un fattore esogeno. L’idea si aggancia a quell’atavica e istintiva spinta a scaricare sul grande uomo, chiunque esso sia, ciò che siamo; a quella cultura popolare che rifugge dalle responsabilità” [PIER LUIGI DEL VISCOVO, Ha offerto una tv diversa a una società nuova, “il Giornale” del 14 giugno 2023]. Ma dov’era, allora, la responsabilità dei dirigenti del servizio pubblico che non tardarono ad assecondare il modello popolare e commerciale della tv privata? Berlusconi, dal canto suo, ha profittato di questo generale scanso di responsabilità, laddove nulla o ben poco ha fatto per raddrizzare il “legno storto” dell’umanità; anzi su quella innata “stortura” ha fatto leva per il proprio successo imprenditoriale. Col risultato di suscitare invidia, odio, rancore in chi si è visto strappare la platea abituale. Di qui l’accanimento giudiziario, i processi, le sentenze: accanimento che, alla luce del marcio imperante nella magistratura, nessuno dovrebbe più negare. L’homo novus di successo suscita sempre il sospetto e l’avversione dell’establishment. Il cane straniero in transito scatena la canea di quanti del canile si sentono i legittimi padroni.

Berlusconi, per di più, era stato avvisato (cfr. la testimonianza di Fabrizio Cicchitto nell’intervista rilasciata a Massimo Malpica per “il Giornale” cit.): non gli bastò vincere, volle stravincere. Nella sua smodata intemperanza si credeva inattaccabile, al di là o al di sopra di ogni sospetto. Fors’anche al di là del bene e del male. Di qui la gogna mediatica e la vergogna del “bunga bunga”, frutto di un radicato trimalcionismo che lo induceva a circondarsi di sodali e cortigiani plaudenti con cui condividere il proprio libertinaggio. Dietro cui s’intravede la sindrome del dongiovanni, la volontà di esorcizzare la vecchiaia e la morte, gl’immancabili convitati di pietra, indossando la maschera, sempre più grottesca, di un giovanilismo a oltranza. O ridendoci su, tra una battuta e l’altra, in una disperata illusione di immortalità.

Berlusconi, per di più, era stato avvisato (cfr. la testimonianza di Fabrizio Cicchitto nell’intervista rilasciata a Massimo Malpica per “il Giornale” cit.): non gli bastò vincere, volle stravincere. Nella sua smodata intemperanza si credeva inattaccabile, al di là o al di sopra di ogni sospetto. Fors’anche al di là del bene e del male. Di qui la gogna mediatica e la vergogna del “bunga bunga”, frutto di un radicato trimalcionismo che lo induceva a circondarsi di sodali e cortigiani plaudenti con cui condividere il proprio libertinaggio. Dietro cui s’intravede la sindrome del dongiovanni, la volontà di esorcizzare la vecchiaia e la morte, gl’immancabili convitati di pietra, indossando la maschera, sempre più grottesca, di un giovanilismo a oltranza. O ridendoci su, tra una battuta e l’altra, in una disperata illusione di immortalità.

Per il resto, è indubbio che abbia fatto delle cose buone – per il mercato del lavoro, per la pace, per lo sport, per la semplificazione della politica col bipolarismo, per lo sdoganamento della destra ovvero, a detta di Tomaso Montanari (che evidentemente ha qualche problema con la storia), “dei fascisti al governo”, ecc. – e che gli avversari politici, negandole, insistano invece sul conflitto d’interessi, che loro peraltro si sono ben guardati dal cancellare, sulle leggi ad personam, che pure ci furono; nondimeno è altrettanto vero che l’unica legge ad personam letale fu quella che segnò la momentanea decadenza politica del “caimano”.

Si dice che l’attuale governo Meloni sia l’esito della sua lungimiranza: in realtà Berlusconi non apprezzava affatto la Meloni, come ha dimostrato scarabocchiando in Senato una serie di malevoli giudizi su di lei sùbito inquadrati dalle cineprese in agguato, ed apprezzava ancor meno di essere il terzo della compagnia al governo. Credeva e voleva essere l’ago della bilancia, il sale dell’alleanza. Fino al ridicolo. La vittoria della Meloni ha in realtà segnato la sconfitta del signore di Arcore. Che non era né un angelo né un diavolo, bensì un uomo con le sue qualità e i suoi difetti. Come tutti, se pur dotato di talenti superiori alla media, peraltro non sempre impiegati nel migliore dei modi.

Ma il mio giudizio non pretende di essere insindacabile, né mi azzardo a considerare le più gravi accuse di collusione o di collaborazione con la Mafia sulle quali nemmeno l’occhiuta magistratura è riuscita a far piena luce. Personalmente, ritengo il concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie assente dai codici penali, un’aberrazione giuridica, frutto di quella creatività dei magistrati che mina la certezza del diritto. Non meno della retroattività della pena. E forse ha ragione Rosy Bindi a dire che “il berlusconismo va elaborato”, evitando santificazioni o demonizzazioni intempestive. Nel frattempo, però, del lutto nazionale e delle bandiere a mezz’asta, nonché dell’inqualificabile scialo televisivo avrei fatto volentieri a meno. Con tutto ciò, parce sepulto.

Ma il mio giudizio non pretende di essere insindacabile, né mi azzardo a considerare le più gravi accuse di collusione o di collaborazione con la Mafia sulle quali nemmeno l’occhiuta magistratura è riuscita a far piena luce. Personalmente, ritengo il concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie assente dai codici penali, un’aberrazione giuridica, frutto di quella creatività dei magistrati che mina la certezza del diritto. Non meno della retroattività della pena. E forse ha ragione Rosy Bindi a dire che “il berlusconismo va elaborato”, evitando santificazioni o demonizzazioni intempestive. Nel frattempo, però, del lutto nazionale e delle bandiere a mezz’asta, nonché dell’inqualificabile scialo televisivo avrei fatto volentieri a meno. Con tutto ciò, parce sepulto.

Commento di Paolo Repetto

Carissimo Carlo, ho letto il tuo pezzo e l’ho immediatamente girato a Fabrizio per la pubblicazione, corredandolo di qualche immagine (allego il risultato). Speravo vivamente che qualcuno dei Viandanti scrivesse un commento serio e pacato, non essendo io stesso nelle condizioni di spirito per farlo. Sono d’accordo su quasi tutto, ma ho qualche dubbio sulla genialità imprenditoriale. In fondo il nostro non è partito affatto dal nulla, ma dai soldi della prima moglie: forse rientra nelle abilità del self made men anche il trovare una consorte danarosa, perlomeno la prima della serie, ma non penso gli si possa ascrivere come una virtù. Anche se va concesso che i più si limitano a dilapidare il patrimonio della coniuge. Comunque, sul personaggio avrei avuto poco da dire, ha già detto tutto lui quel che serviva ad inquadrarlo: è piuttosto il contorno ad avermi schifato, la canea mediatica spudorata che si è scatenata, quasi che la morte, e il rispetto ad essa dovuto, abbia finalmente consentito di dare la stura a tutta una serie di piccole e meschine rivincite e rivendicazioni personali che pesavano da un pezzo sullo stomaco ad un sacco di gente. Non è stata tanto la beatificazione di un personaggio equivoco, quanto l’occasione per tutti i suoi clientes di emanciparsi, di immaginarsi veri e semoventi anche senza Mangiafuoco a tirare i fili. Credo balleranno una sola estate, ma lo spettacolo è stato comunque penoso.

Dall’altra parte, naturalmente, la sinistra si è istradata sulla solita geremiade del ritorno del fascismo. Nessuno sembra capire che il fascismo non c’entra nulla, se non nelle nostalgie antiquarie dei vari La Russa, e che il regime che va prefigurandosi (succedendo a quello instaurato, almeno sul piano culturale, settant’anni fa dalla “sinistra” – da quella irreggimentata come da quella “autonoma”), è qualcosa di completamente nuovo. È il peggiore dei regimi, che prescinde da ogni “lateralizzazione” ed è stato ormai già interiorizzato dalla maggioranza, per cui ogni opposizione non può più essere politica, ma deve trincerarsi sull’etica. Ovvero, è affidata singolarmente a ciascuno di noi, alla resistenza e all’esemplarità dei singoli: e la resistenza può essere opposta individualmente nei modi più svariati.

Per quanto mi concerne, mi rifugio al momento in cose piccolissime, che possono sembrare – ed effettivamente sono – estremamente futili. Ad esempio, sto buttando giù una mini-biografia di Sven Hedin, l’esploratore svedese, cancellato dai libri della memoria per le sue frequentazioni naziste. Sino a ieri in Italia trovavi tradotto uno solo dei suoi libri (ne ha scritto una cinquantina), e non erano state ripubblicate neppure le vecchie edizioni della Treves. Da quest’anno si trovano anche una sua seconda opera e una biografia (che non ho letto intenzionalmente, perché temo fortemente orientata). Bene, Hedin nutriva simpatie – ricambiate con gli interessi – per Hitler, lo conosceva personalmente, ma era in parte ebreo e rivendicava orgogliosamente questa appartenenza. Un libro nel quale compare questa rivendicazione, nel 1938, in Germania non venne pubblicato (ed Hedin era famosissimo e stimato proprio in Germania). Dopo la guerra non fu inquisito né condannato, non c’era materia per farlo, ma venne ostracizzato e morì nel ’52 dimenticato volutamente e ipocritamente dall’establishment culturale, sia in patria che fuori. Credo che il suo mancato recupero attuale, in un’epoca che rivaluta e riabilita qualsiasi scamorza, sia dovuto alla cancel culture, in quanto gli si addebita di aver saccheggiato, assieme ad altri, tesori artistici e letterari rinvenuti nel corso delle sue spedizioni nell’Asia Centrale. Da notare che quelli non saccheggiati sono andati poi perduti, per la violenza iconoclasta mussulmana, per quella semplicemente idiota delle guardie rosse cinesi o per l’ignoranza delle popolazioni locali. Ebbene, in Italia abbiamo avuto il caso di Ardito Desio, per citarne uno, strettamente colluso col fascismo, intimo di Italo Balbo, responsabile della totale fascistizzazione del CAI, che nel dopoguerra non è stato minimamente sfiorato dalle epurazioni ed anzi, si è visto affidare la conduzione della spedizione al K2, condotta con metodi a dir poco mafiosi e raccontata poi ufficialmente per quarant’anni con un mare di menzogne a danno del povero Bonatti. Desio è morto a 104 anni (confermando la mia teoria che la cattiveria e l’egoismo sono un elisir di lunga vita) e in un documentario passato in televisione un paio di mesi fa era presentato come un padre della patria e un pilastro della cultura. Non è l’unico caso, è solo il primo che mi è venuto in mente: per altri la collusione con lo stalinismo (anche attiva, operativa, come nel caso di Longo, Togliatti e co. in Spagna e altrove) non ha mai costituito una macchia sulla fedina umana e politica.

Allora: questo io chiamo regime, la negazione o la rimozione sfacciata della verità, e la sua riduzione a barzelletta quando è scomoda (vedi il caso Moretti). Per questo considero Montanari alla stregua di Borgonovo e di Capezzone: una volta si sarebbe detto ottenebrati dall’ideologia, ma in casi come questi si può solo parlare di malafede, come intelligentemente scriveva Chiaromonte. Io che sono molto grezzo la chiamo stronzaggine congenita, e questa non conosce distinzioni di destra o di sinistra.

Commento di Marcello Furiani

1. Condivido sostanzialmente lo scritto di Carlo, con piccoli distinguo. Della genialità imprenditoriale di Berlusconi ha già detto Paolo, alle cui parole aggiungerei il mai chiarito il legame torbido con la mafia, l’oscura origine dei soldi con cui ha iniziato (vedi Banca Rasini, ovvero la Banca che riciclava denaro sporco per conto del Vaticano, della mafia e della massoneria deviata): vicende delle quali non ha qui senso scrivere. Ricordo solo che Berlusconi fu quello delle leggi ad personam, della compravendita di senatori, della corruzione e della normalizzazione dell’evasione fiscale, dei rapporti con la P2 e con la mafia, delle frodi fiscali, degli attacchi alla magistratura e delle olgettine, ecc. Ricordo inoltre che senza il potere politico, che gli ha consentito di cambiare i codici a suo vantaggio, Berlusconi sarebbe stato ripetutamente condannato.

2. Berlusconi e il fascismo. La Russa e compagnia avranno anche delle “nostalgie antiquarie”, ma quando fu eletto Presidente del Senato mi venne in mente un passo de “Le memorie di Adriano”: “Sapevo che il bene e il male sono una questione d’abitudine, che il temporaneo si prolunga, che le cose esterne penetrano all’interno, e che la maschera, a lungo andare, diventa il volto”. Voglio dire che ciò che Berlusconi ha sdoganato a destra è diventato “normale”, è stato lentamente assorbito, soprattutto a livello inconscio, al punto da non sollevare più alcuna indignazione. Detto questo, l’Italia di Berlusconi non è il fascismo. Il fascismo è stato essenzialmente violenza, è stato conquista violenta del potere, in esplicita eversione delle leggi, trovando terreno fertile nella complicità di settori cruciali dello Stato, e nell’acquiescenza di tutti gli altri. Ma Silvio Berlusconi ha traghettato la destra postfascista nelle stanze del potere – una destra che non è più fascista ma che non è disposta a dirsi antifascista – facendo diventare mainstream parole d’ordine e idee prima marginali nel dibattito pubblico, tra cui la diminutio delle colpe del fascismo nella promulgazione delle leggi razziali, e la persecuzione degli ebrei come macchia su un regime che tutto sommato aveva fatto bene fino a quel momento.

3. Durante i suoi Governi Berlusconi propose leggi che misero le basi per la manomissione dei diritti sociali e economici di questo paese. Governò il paese come si amministra una impresa, pensandosi come il padrone, svilendo il ruolo delle opposizioni e inventando il pericolo comunista. Legittimò la cultura politica del privilegio e dell’interesse personale, al quale tutto può essere piegato, persino le istituzioni. Chi pensa che il berlusconismo sia una moda destinata a scomparire col tempo e con il suo leader non si è reso conto del complesso sistema di potere che ha eroso tutti i sostegni delle istituzioni democratiche. Il berlusconismo è penetrato nel tessuto della politica e non solo, lo ha plasmato, diventando carne, sangue, pensieri, pregiudizi, stereotipi, disvalori.

4. Ha ragione Paolo: “ogni opposizione non può più essere politica, ma deve trincerarsi sull’etica”. Il berlusconismo ha corrotto la coscienza morale, incarna la sconfitta del primato dell’etica e sancisce il primato del successo a ogni costo, incurante di ogni scrupolo e di ogni merito. È la morte di Dio, e il pensiero senza Dio che ne scaturisce porta alla luce una volontà di potenza che null’altro vuole che se stessa. Il concetto di Dio ha rappresentato fino a un certo punto “l’emozione vitale” che trascende l’Io, il potere, il piacere, qualsiasi attribuzione venga operata nei suoi confronti. Il berlusconismo riproduce la disfatta di questa tensione morale, dove il denaro è l’unico generatore simbolico di valore, perché per il berlusconismo tutto si compra, poiché tutto è in vendita, tutti hanno un prezzo: una religione neopagana che ha azzerato il livello di indignazione etica e ha tumulato il valore della cultura svilendo tutto a seduzione, adescamento, corruzione.

P.S. Su Tomaso Montanari si possono avere opinioni differenti, ma mi risulta sia stato l’unico a disobbedire e rifiutarsi di abbassare a mezz’asta le bandiere.

Commento “Ancora caldo” di Nicola Parodi

Caro Carlo, ho letto le tue considerazioni sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. Se fossimo su una panchina del viale della stazione a confrontare le nostre opinioni in proposito ti direi che i primi tre capoversi del tuo Parce sepulto li sottoscrivo, ma già al quarto la sintonia entra in crisi. Da premesse condivise non arriviamo a valutazioni condivise.

Siamo in sintonia nel riconoscere i guasti che possono produrre i cattivi maestri, oggi identificabili soprattutto in coloro che tramite la TV (immagini e suoni sono molto più “invasivi” delle sole parole) solleticano le pulsioni più egoistiche, quelle che la chiesa definisce vizi capitali nelle intenzioni o peccati nella pratica. E anche sul fatto che esiste, indubbiamente, un pensiero “di sinistra” convinto di una “naturale bontà umana”, per il quale i comportamenti errati, i peccati, sarebbero frutto solo di questi “cattivi maestri”. C’è però anche un pensiero di sinistra che poggia su basi razionali, illuministiche, e non si avvale delle categorie religiose di “peccato/male, virtù/bene”, ma ragiona in termini di “funziona/non funziona”[1]: che non è un criterio prettamente utilitaristico, è semplicemente il più naturale da adottarsi per mantenere in equilibrio le società umane. Questo significa che il giudizio su Berlusconi dovrebbe prescindere, almeno in prima istanza, dai nostri convincimenti morali o dai nostri modelli etici, ma basarsi sulla concretezza dei portati, positivi o negativi, delle sue azioni rispetto a questo equilibrio. E qui direi che dubbi non ce ne sono: Berlusconi ha trovato una società immatura e confusa, ci ha nuotato dentro come uno squalo nel Pacifico, pilotando i suoi circhi mediatici in abissi di bassezza, e ha lasciato una società becera e assuefatta al peggio. Non sarà tutta opera sua, ma ha dato senz’altro un contributo sostanziale.

Convengo anche sul fatto che nella società ideale che vorremmo la TV pubblica non avrebbe dovuto perseguire il modello populista e commerciale: ma è evidente che quando i criteri di “efficienza” sono parametrati non sull’equilibrio sociale ma sul liberismo sfrenato la scelta di fronte ai bivi è già scontata. C’è ancora dell’altro. Berlusconi, come tu ammetti, ha approfittato delle “storture” umane per farsi gli affari suoi. A mio parere ha fatto di peggio: si è proposto come modello con un detto/non detto il cui significato era: i miei e i vostri non sono vizi, ma virtù.

Ora, le nostre società sono regolate da una sorta di codice comportamentale, da regole di convivenza riconosciute e osservate da tutti: il trasgredirle comporta la perdita della buona reputazione e l’essere esclusi/espulsi dalla comunità. È assodato che i valori ai quali queste regole fanno riferimento, quelli che definiamo valori morali, si sono evoluti e fissati, diventando innati, e sono fondati primariamente sui principi di uguaglianza ed equità. Naturalmente nelle società composte da migliaia o addirittura miliardi di individui al codice comportamentale deve aggiungersi, senza contraddirne le radici innate, un sistema di leggi che vengono fatte osservare, quando la riprovazione sociale non è sufficiente, dallo Stato, al quale spetta l’uso monopolistico della forza. Per questo nelle democrazie moderne il potere giudiziario deve essere distinto dagli altri due. Per evitarne, nella misura del possibile, la manipolazione e l’abuso.

Qui volevo arrivare. In questo sistema la narrazione della persecuzione giudiziaria può essere letta si come convincimento della “bontà” dei propri comportamenti, ma anche come tentativo di conservare una reputazione di ottimo cittadino anche quando la realtà racconta altro. O di scombinare l’ordine dei valori, “legalizzando” quelli che in precedenza erano considerati comportamenti devianti. Può essere che un ego straripante sia necessario per realizzare grandi imprese, ma un grande ego significa anche grandi appetiti, cosa che confligge con i principi di equità e uguaglianza su cui si reggono le società. E i giudizi negativi non è detto siano dovuti sempre a invidia o odio o a rancore: sono strumenti necessari per preservare l’integrità di una società la cui crisi creerebbe a ciascuno di noi enormi problemi di sopravvivenza.

Per questo, per districarsi meglio fra i processi di Berlusconi, oltre che Il Giornale può servire leggere anche Il Fatto Quotidiano.

Spero insomma tu convenga che mettere in crisi un meccanismo che ha radici evolutive e permette di garantire la sopravvivenza delle istituzioni rientra tra i “peccati capitali”, se vogliamo prendere a prestito la terminologia della chiesa. E comunque ti assicuro che i vizi che in questo tipo di società hanno fatto di uno come lui un uomo di successo sono gli stessi che mi fanno pensare che non l’avrei mai voluto come vicino di destra nello schieramento della falange[2].

[1] Cfr: https://viandantidellenebbie.org/2020/11/28la-morale-e-le-favole/

[2] “L’oplita … fianco a fianco con i compagni di linea, cercando protezione per il lato scoperto sotto lo scudo del commilitone di destra.” Giovanni Brizzi, Il guerriero, l’oplita, il legionario, Ed. Il Mulino.