Il giornalista e scrittore Tiziano Terzani che visse parte della sua vita on Oriente

Da quando far iniziare l’orientalismo, a parte i suoi lontani prodromi che ci condurrebbero probabilmente al romanzo ellenistico? Ma, fra turqueries e chinoiseries, si direbbe proprio che fra tardo barocco e nascente illuminismo qualcosa di preciso al riguardo si configuri: quanto meno, l’Oriente al tempo stesso come “Altrove” e come “specchio magico” dell’Occidente (pensate all’Oriente allegorico-polemico delle Lettres persanesdi Montesquieu). D’altronde, se l’orientalismo è un po’ journal intime, un po’ sogno e un po’ “cattiva coscienza” di un Occidente europeo ormai diventato, con il colonialismo, padrone del mondo e delle sue risorse (è questa la tesi, di segno marxiano, di Edward Said), bisogna dire che le varie culture presenti nell’“Arcipelago Europa” lo hanno modellato a immagine e somiglianza di ciascuna di esse, cioè secondo la loro rispettiva esperienza storica.

L’orientalismo spagnolo è siroafro- andaluso, s’ispira agli umayyadi giunti nella penisola iberica nell’VIII secolo, alla costante prossimità con il Maghreb arabo-berbero, alla “nostalgia” di Granada e al dramma di marranos e moriscos; quello francese si radica nelle memorie carolinge e crociate, è nordafricano- siriaco; quello inglese ha le sue scaturigini a sua volta nelle crociate (il Riccardo Cuor di Leone di Walter Scott), ma è soprattutto risucchiato dall’immenso, fantasmagorico scenario indiano; quello tedesco è fondamentalmente turco; quello russo è persiano-centroasiatico. La Cina e il Giappone restano un po’ capitoli a parte, il primo segnato dalla lettura illuministica e entrambi dall’esperienza gesuitica. Si noterà, in tutto ciò, una presenza indiana un po’ troppo leggera (Inghilterra a parte), vista la strarodinaria importanza di quel subcontinente; e la quasi assenza di tutto il sudest asiatico, per trovare tracce apprezzabili del quale bisogna rivolgersi a quell’Europa occidentale un po’ “periferica” che è quella portoghese e olandese.

Tutto ciò è vero soprattutto per l’Italia, la storia del quale è alquanto limitata e provinciale: un po’ di cultura levantina che ci porta soprattutto ai Balcani, a Costantinopoli e alle isole greche; e, ohimè, “Tripoli bel suol d’amore” e “Inchiodata sul palmeto brulla immobile la luna / a cavallo della duna c’è l’antico minareto” dell’italietta dal sogno coloniale frustrato. Poco d’altro. Ma siamo il paese di Marco Polo, perdinci; e, se vogliamo, anche di Giuseppe Tucci e di Tiziano Terzani! Possibile che ci sia così poca India e quasi nulla di sudest asiatico? Ebbene, no: non è davvero così. L’Italia rinascimentale guardava già con attenzione all’Oceano indiano, com’è provato dalle ricche collezioni delle Wunderkammern dei principi. E se fra Otto e Novecento l’Università di Firenze poteva finanziare lo scienziato Paolo Mantegazza per inviarlo in India a ramazzar tesori con i quali metter su un piccolo 'museo universitario indiano '(ancor oggi visitabile presso il locale Museo antropologico), una ragione ci sarà ben stata. L’argomento sarebbe vastissimo.

Ma, a titolo d’esempio, il recente libro di Marco Moneta, Un veneziano alla corte moghul. Vita e avventure di Nicolò Manucci nell’India del Seicento( Utet, pagine 314, euro 20,00) ci mostra come nel nostro XVII secolo – un secolo quasi ignorato nelle nostre scuole, e con quanto danno per noi! – il “mal dell’Ignoto” potesse essere ardente e acuto, e divanire magari “mal d’India”. Nel novembre del 1653 un ragazzino quindicenne sfuggito al controllo dei genitori si butta a capofitto in una tartana diretta chissaddove e oltre sue anni dopo, ai primi del ’56, un veliero dell’East India Company lo riscodella, nel frattempo cresciuto, a Surat, nell’India occidentale. Il giovanissimo Nicolò Manucci, attraverso i Balcani, Smirne, la persia, Hormuz e l’oceano è arrivato nell’immenso impero dei tartaropersiani musulmani eredi di Tamerlano, i Moghul, in eterna rotta con i raja e i maharaja induisti. L’adolescente veneziano crescerà: sarà soldato, cortigiano, medico, diplomatico e scriverà un libro di memorie parte in italiano, parte in francese e parte in portoghese, Storia do Mogor, metà romanzo picaresco e metà trattato antropologico, libro di avventure e a modo suo testimonianza.

Moneta lo riassume con generosità e intelligenza, in modo da farcene gustar il sapore. Peccato che di questo straordinario maremagno esista, completa, solo una traduzione inglese di oltre un secolo fa: Moneta però, grazie ai tipi della Utet, potrebbe fornircene ora la versione originale che conosciamo solo da pubblicazioni rapsodiche. Certo, il “diario-romanzo” di Manucci sarebbe piaciuto ad Emilio Salgari. Abbiamo parlato di orientalismo (non di esotismo: ma avremmo potuto farlo) e non abbiamo ancor detto una parola di questo autentico gigante misconosciuto della “letteratura minore” (ma davvero minore?) italiana, questo povero misconosciuto piccolo grande uomo schiacciato dalla sua trascinante fantasia, dalla sua portentosa grafomania, dalla sua patetica, commovente incapacità di gestire al propria vita. Un “forzato della penna”, un “eroico perdente” tormentato e sfruttato dagli editori, un pigmalione della fantasia di milioni d’italiani che sono stati adolescenti e giovani dalla fine dell’Ottocento alla fine del Novecento. Ci hanno provato in molti, a “rivalutarlo” e a “riproporlo”; ancora in molti di più a sfruttarne le opere post mortem, fino al cinema e alla televisione.

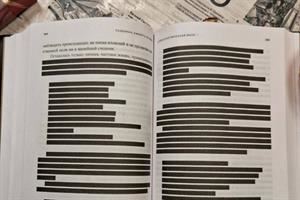

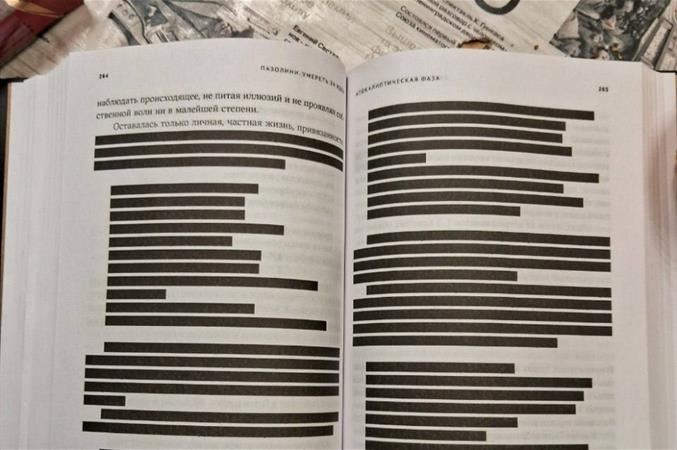

Oggi, finalmente, c’è forse chi sta cercando di rendergli giustizia con un’opera imponente. Grazie alla coraggiosa generosità di un lungimirante e raffinato editore fiorentino, Olschki, la studiosa britannica Ann Lawson Lucas, che a ciò ha letteralmente dedicato la sua vita fino dagli anni Sessanta, sta pubblicando un monumentale lavoro programmato in quattro corposi volumi sul tema “Emilio Salgari: Fantasia e Verità”. È uscito in questi giorni il secondo dei quattro, in un certo senso quello centrale in quanto ci porta al centro dell’“uso”, anzi della strumentalizzazione-mistificazione della sua opera in una fase nella quale l’Italia (o comunque chi la governava) stava facendo di tutto per attrezzarsi a divenire potenza imperiale e nello straordinario romanziere per ragazzi cercava lo spunto massimo per poter plasmare una gioventù eroica, avventurosa, conquistatrice. Ed ecco, della Lawson Lucas, Emilio Salgari. Una mitologia moderna tra letteratura, politica, società. II. Fascismo, 1916-1943. Lo sfruttamento personale e politico (Olschki, pagine 503, euro 35,00). Un libro che mi ha sconvolto, meravigliato e commosso. Nato nel 1940, sono salgariano convinto da quando, nel 1953, avevo tredici anni. Salgari è stato il mio tappeto volente alla scoperta del mondo, il mio cinema, la mia tv, il mio maestro di vita. Nel bene e nel male, nel mirabile e nel kitsch. Mi ha anche ingannato e illuso, ma io benedico, oggi, quell’inganno e quell’illusione.

Tiziano Terzani, più o meno mio coetaneo, era stato al pari di me, adolescente, lost in Borneo: era un membro della banda dei Bambini Orfani di Peter Pan che magari invecchiano ma non crescono, un eterno Tigrotto di Mompracem. Lo ritroviamo con tutta la sua generosa, trascinante ingenuità, nello studio incentrato sulla sua esperienza di testimone-militante nella guerra del Vietnam che gli dedica Luigi G. De Anna, Tiziano Terzani e la guerra nel Vietnam (Solfanelli, pagine 316, euro 20,00) in un volume documentato ma profondamente compartecipe che si avvale altresì di una magistrale presentazione di Marco Barsacchi. Debbo confessare di essere molto debitore a Barsacchi. Soprattutto per aver scritto la sua presentazione incentrandola sulla presenza di Thomas Fowler, «il decadente personaggio di Graham Greene».

Seguendo questa intuizione mi sono chiesto il perché del bel libro di De Anna, un filologo nato in Puglia, naturalizzato fiorentino e che ha trascorso poco meno della metà dei suoi attuali poco più di settant’anni appunto a Firenze, altrettanto in Finlandia dove ha svolto il suo insegnamento universitario e che sta apprestandosi a passare il periodo, auguriamogli lungo, che Dio vorrà ancora concedergli, in un remoto villaggio della Thailandia inseguendo un suo sogno a metà fra Greene, Conrad, Melville, Coomaraswamy e chissà chi altro, mari appunto Salgari… Di De Anna esce ora, sempre per lo stesso editore, un suo sottile e a tratti inquietante romanzo, La thailandese e il colonnello, a metà strada fra la storia d’amore, il thrilling e il “racconto autobiografico” a chiave segreta. Dalle colline attorno a Firenze, cornice per le semidotte e semigaudenti riunioni di un tiaso di anziani signori che un po’ ricordano i monicelliani Amici miei, sino a un tempietto funebre eretto fra i canali e le risaie della Thailandia, nome che significa “il paese degli uomini liberi”. La ricerca della libertà: è questa la cifra ultima di quel che spinge qualcuno a cercare l’Oriente?

.jpg?dt=1714202506491&Width=300)

.jpg?dt=1714202506491&width=677)