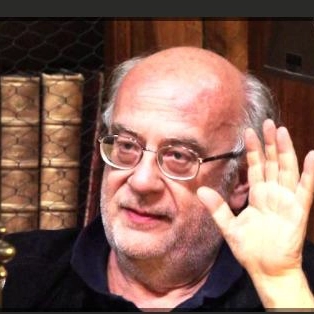

Lorenzo Orsetti in Siria (Facebook)

Baghoz, 18 marzo 2019 - Lorenzo Orsetti sapeva che sarebbe potuto morire lottando per i suoi ideali. Per questo aveva lasciato all’amico Davide Grasso, anche lui partito per la Siria per combattere al fianco dei curdi, una lettera di addio. La pubblichiamo assieme a uno dei racconti di guerra che il foreign fighter ucciso dall’Isis aveva scritto nella sua pagina Facebook.

"Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà Quindi, nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo, e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se non l’avete già fatto) decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo cosi si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l’individualismo e l’egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza. Mai! Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto, e i mali che affliggono l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza, e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che «ogni tempesta comincia con una singola goccia». Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste parole. Serkeftin! Orso, Tekoser, Lorenzo"

Partiamo in fretta e furia, del resto in accademia c’è stato insegnato che in un minuto e mezzo dobbiamo esser pronti a tutto. Mi ero fidato di Livemap, credendo fosse Marashidah l’ultima città rimasta, invece scopro che è a Baghoz che si chiuderà questa storia. Ci ritroviamo nel solito quartier generale, a fianco dell’hotel dismesso nel centro di Hajin. Mangiamo e beviamo con i comandanti, mentre c’illustrano i progressi fatti su un tablet. Neanche il tempo di finire che entra Marwuan: "Allora noi andiamo", dice al comandante di zona. Colgo l’occasione al volo: "Posso andare con loro?", domando. Si scambiano un’occhiata, poi Marwuan fa cenno di sì con la testa. «È stato facile a ’sto giro», penso tra me e me. A volte c’è una sorta di atteggiamento protettivo nei confronti dei combattenti internazionali e spesso raggiungere le prime linee è un vero e proprio calvario. L’avanzata è fissata per la notte del giorno dopo. Giriamo in macchina appena fuori da Baghoz. Facciamo più viaggi, caricando e scaricando tonnellate di munizioni, distribuendole equamente ai vari gruppi. Il giorno dell’attacco ci ritroviamo con diverse altre squadre, in un ampio cortile al riparo tra due case. Guardo i nostri: molti sono giovanissimi, appena freschi d’accademia, alcuni ragazzi arabi sono truccati col mascara e portano strani ciuffi simili alla moda emo di qualche anno fa. C’è una certa estetica che c’accomuna tutti, ma ognuno indossa pezzi di uniformi diverse e kefieh dei più svariati colori. Sembriamo l’armata Brancaleone. Siamo bellissimi. Questi ragazzi stanno andando a combattere contro gente spietata, organizzata, e spesso addestrata in Occidente, eppure nessuno di loro mostra il minimo segno di paura. Il morale è forte: si balla, si canta, e si bevono ettolitri di çai. All’imbrunire ci raggruppiamo tutti davanti a un grande solco scavato da un bulldozer. Oltre quella linea è tutta zona Daesh. La grossa ruspa blindata ci precede, il nostro autista la segue, ben attento a restare sulle tracce dei cingoli visto che tutta la zona è minata. Avanziamo così diverse ore, prendendo più di mezza città. Sono le quattro di notte quando Daesh passa al contrattacco. Sentiamo le loro grida: "Allah Akbar!" e vediamo le scie dei razzi che vengono sparati. Alcuni proiettili arrivano nella nostra direzione. Vediamo gli Humvee ripartire a tutta velocità, e pure a noi viene ordinato di ritirarsi. I più si ammassano sugli Humvee come meglio possono, ricordandomi le foto di alcuni autobus in India stracarichi di gente. Corriamo al buio più completo, con tutta l’attrezzatura pesante, con il sibilo dei proiettili che passa sulle nostre teste, cercando di rimanere sulle tracce del bulldozer, perché tutto intorno è minato. Ci riuniamo tutti qualche casa più in là. Abbiamo pochissime coperte, così dormiamo ammassati gli uni sugli altri per via del freddo. Daesh intanto si è ritirato, e c’è da andare a recuperare i corpi dei compagni caduti.In pochi giorni prendiamo praticamente tutta la città. Nel paese appena fuori Hajin i bambini rincorrono le nostre macchine. Gli lancio dal finestrino tutte le merendine e le bottigliette d’acqua che abbiamo; in cambio riceviamo grandi sorrisi e gridolini di gioia. Ma la sorpresa più grande deve ancora arrivare: ha piovuto molto in questi giorni, e quando raggiungiamo il deserto fatico a riconoscerlo. Un sottilissimo strato d’erba lo ricopre per intero, disegnando una distesa verde che si perde all’orizzonte. I miei occhi si riempiono di quell’oceano dal colore brillante. Lo guardo assorto, incredulo, come fossi al cospetto d’un miracolo.